-

-

大人の後悔

「こどもの時、もっと勉強しておけば良かった~!」 というセリフを大人からよく聞きます。 社会に出てから お金を払って学ぶ人もいます。 自分が子どもの時にも聞いていたセリフです。 「大人に ...

-

-

身の丈に合ってますか?

クレープ屋さんに行きました。 クレームブリュレのクレープ、 めっちゃ美味しかったです~!! 最近のお店は、おいしさはもちろん 「映える」ことも必須条件になりましたね。 小さなスペースのお ...

-

-

教員向けオンラインセミナーのご案内(11/15(日)10:00~12:00)

特別支援の児童生徒は 通常の児童生徒よりも早く社会に出ます。 中学から高校の進学の段階である程度職業を決めて、 そのための訓練を高校で受けることが多いです。 だからこそ、早い段階から 将 ...

-

-

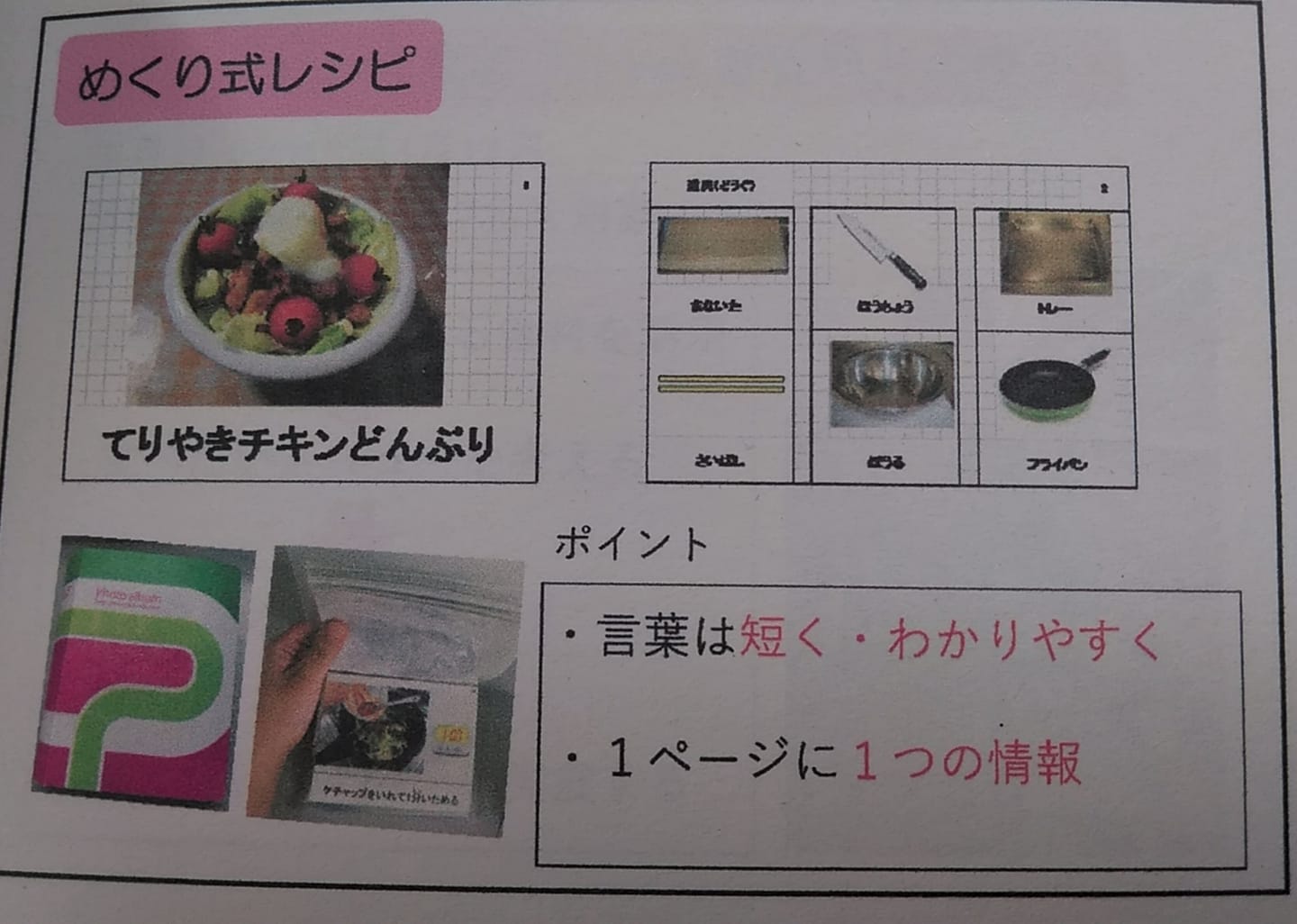

一般レシピのあいまいな表現を分かりやすくするには?

「きつね色」、「しんなり」など、 市販の料理本やネットレシピの表現は 特別支援の児童生徒には分かりづらいです。 安岡先生の使用されているレシピは それらのあいまいさを廃除し、 生徒さんに ...

-

-

白河総合支援学校さんの学校運営協議会に参加しました。

いつもご協力いただいている 白河総合支援学校さんの学校運営協議会に参加させていただきました。 PTAのみなさま、地域のみなさまに、 改めてご挨拶をさせていただくとともに お金の教育につい ...

-

-

成功体験を積みながら調理の基礎スキルを身に付けるには

今回は調理の基礎スキルの獲得です。 最初はインスタント食品を使用されるそうです。 袋麺に少し野菜やお肉を炒めて加えるだけでも全然違います!! 栄養の基礎も学べます。 失敗しにくいですし、 ...

-

-

お金の授業をする上での教育的配慮

お金と向き合うことは現実と向き合うことです。 現実を直視することも大切ですが、 教育上、夢を壊さず育むことも大切です。 やり方や知識を教えれば良い、 で済まないのがお金の教育です。 人間 ...

-

-

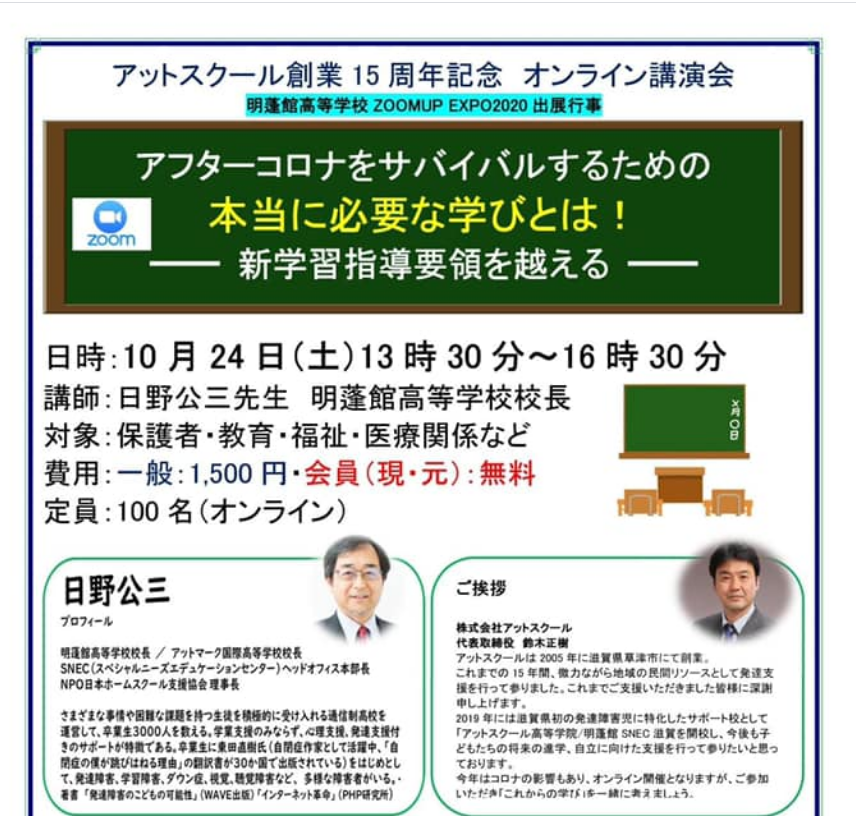

アフターコロナをサバイバルする本当に必要な学びとは!

滋賀県草津市にある アットスクールさんの15周年記念講演に参加させていただきました。 明蓬館高等学校の日野公三先生のレジュメは87ページもある大作です!! 日野先生のお話も、アットスクー ...

-

-

継続できる原因を探そう!

勉強にしても、仕事にしても、片付けにしても、家の手伝いにしても 「やりなさい!!」 「頑張りなさい!!」 「何で出来ないの??」 と、人をコントロールしようとしたり 精神論で何とか動かそうとする人は多 ...

-

-

自分の人生とリアルに向き合う授業

キャッシュフロー表を使った授業のご報告をいただきました。 先日から調理の授業実践でご登場いただいている、 高知大学教育学部付属特別支援学校の安岡知美先生です。 お盆にお金で学ぶさんすうが実施する 教員 ...